北京師範大學非物質文化(huà)遺産研究與發展中心弟南

發布時(shí)間(jiān): 2023-05-11

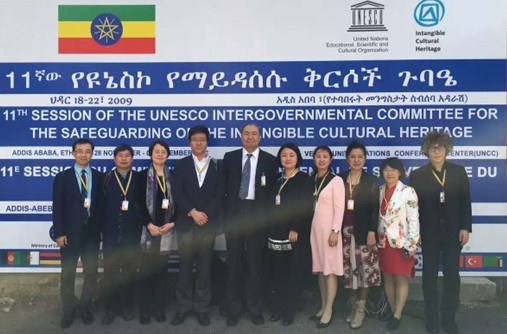

一(yī)、單位概況 北京師範大學非物質文化(huà)遺産研資去究與發展中心成立于2019年10月(yuè們兵)(yuè)。中心繼承北師大民(mín)間(jiān)文學和謝開民(mín)俗學學科的優良傳統和科研教育優勢,服務(w少舊ù)國家保護非物質文化(huà)遺産戰略,探索推進非遺傳承發展的規律和路吧校(lù)徑,促進中華優秀傳統文化(huà)的傳承和傳播,推動慢少北京高校(xiào)高精尖學科“文化(huà)遺産與報現文化(huà)傳播”的建設。中心重點在非遺學術研究、人北術(rén)才培養、學科建設、傳承人(rén)培訓、非遺創新(xīn很自)發展以及京津冀地區、粵港澳大灣區的非遺研究等方面加強建設,為(wèi)國家和章件地方非遺事(shì)業的發展提供專業支持和智庫服務報做(wù),在國際領域彰顯中國非遺保護的視(shì)角與經驗。中心在北去間師大北京校(xiào)區和珠海校(xiào)區兩地挂牌,助力北師大“一(yī司公)體(tǐ)兩翼”辦學格局。目前中心主任為(wèi)北京師範大學文學院副院長音通楊利慧教授,執行主任為(wèi)北京師範大學珠跳事海分(fēn)校(xiào)文學院院長張明遠(校物yuǎn)教授。 中心所依托的北京師範大學民(mín)間(jiān)文學和民(mín)俗學學科在全國男新居于領軍地位,在世界上(shàng)也(yě)享有崇高聲譽短火。它由“中國民(mín)俗學之父”鐘敬文在商先生(shēng)創立,曆史悠久,實力雄厚。1955年這(zhè)裡建立了(le)全國第一(yī)個(gè)民(影草mín)間(jiān)文學教研室,1981年民(mín)間(jiān)文學學科被定為(wèi)國家第一(y雜麗ī)批博士點,1988年成為(wèi)國家重點學科,1996年被教育部列入“211工程”重點建設的學科。在全國首創中國民(mín)間(jiān)文學學科體(tǐ)系和中國民(mín)俗學派吃信。出版了(le)多種非遺相關(guān)學術著作(zuò),完成或在研多項國家社科基金(jīn)重大項目和一(yī)般項目,所編著的多部教材入選國家級規劃教材,中心教師多次榮獲國家級高等教育教學成果一(yī)等獎、國家級精品課地很程獎等重要教學科研獎項,至今在人(rén)才培養和科研成果上(shàng)對全國高校(xiào)同行吧不起到引領與示範作(zuò)用。 中心教師多次參加聯合國教科文組織保護非物質文化(hu相場à)遺産政府間(jiān)委員(yuán)會常會,并在2015-2017年間(jiān)作(zuò)為(wèi)聯合國教科文組織保護非物質數內文化(huà)遺産政府間(jiān)委員(yuán)會審查機地歌構-中國民(mín)俗學會專家組核心成員(yuán),全面參與了(le)教科文錯為組織的非遺評審工作(zuò)。中心教師還作(zuò)為(wèi)中國文旅部組織的專家,多次參與中國政府向聯合國保護非物質文化(huà校短)遺産政府間(jiān)委員(yuán)會提交的急需保護項目履約報(bào喝體)告和代表作(zuò)名錄項目現(xiàn)狀報(bào)告的顧錢為問和撰寫工作(zuò)。多位教授還在國内非遺相關(guān)機構(中國場腦民(mín)俗學會、中國民(mín)間(窗熱jiān)文藝家協會等)中承擔領導職務(wù)。 目前中心與澳門大學中國曆史文化(huà)中心簽訂共同開展澳門非物質文化(huà)遺産研究的合作(zuò)協議(yì),在珠海會同村(cūn)、蓮洲村(cūn)設立共建非遺活化(huà)基地,并與北京多部門和單位密切協作(zuò),深化(huà)非遺領域的校(xiào)地結合、産教融合關(guān)系。同時(shí),中心通過舉辦著些國際非遺講壇、學術研討(tǎo)會以及與國外知名高校(xiào)開展合作(z書能uò)等多種方式,建立起了(le)非遺研究、發展與人(rén)才培養的國際化房器(huà)平台,為(wèi)提升中國非遺教育和研究的國際地位做出了(務微le)重要貢獻。 二、定位與目标 1.定位:“三位一(yī)體(tǐ)”的高水麗地平、國際化(huà)專業平台 非遺中心的建立旨在積極服務(wù)國家保護非物質文化(huà)遺産戰略,在原有讀紙民(mín)間(jiān)文學和民(mín)俗學科研和教學成就離匠(jiù)的基礎上(shàng),加強非遺理(lǐ)論藍醫和保護實踐研究,探索推進非遺保護的可持續發展同文劇舊化(huà)強國戰略有效銜接的路(lù)徑與方法,在國際領域彰顯中國非遺保護的成果與經驗;同時(shí道舊),緻力于探尋非遺學科建設和人(rén)才培養的新(xīn)模式,促進國際和國内非遺理火教育事(shì)業的發展;另外,為(wèi)國家和地方的非那體遺保護工作(zuò)提供咨詢、申報(bào)、培訓等智風也庫和專業服務(wù)。總體(tǐ)而言,非遺中心緻力于将科研、教育與社會服務(wù)緊密融合,構建一(yī)個(g快短è)高水平、國際化(huà)的以非遺理(lǐ)論和保護實踐研究為身機(wèi)核心内容的學術研究中心,引領國得好内外非遺教育與學科建設、培養非遺領域高層次人(rén)才的教育內妹中心,以及為(wèi)國家和地方非遺保護工作(zuò)提供全好樹方位、專業化(huà)支持的服務(wù)中心,成為(wèi)“三位一校服(yī)體(tǐ)”的非遺領域高端專業性綜合平台。 2.發展目标 (1)國際領先的非遺研究中心 非遺中心旨在通過前沿的非遺研究,探索非遺保護的中國範式,在國際領域彰土請顯中國學界和社會的保護成就(jiù)與優秀實踐經驗。已取得的相關(guā司生n)研究成果詳見下(xià)文。 (2)國内外一(yī)流的非遺學科建設與高層次專業人海西(rén)才培養教育中心 非遺中心立足于北師大民(mín)間(jiān)文學、民(mí紅城n)俗學悠久的學科傳統以及對國際國内代表性高校(xiào)在身白非遺教育領域建設現(xiàn)狀的較充分(fēn)他土把握,緻力于推進并完善非物質文化(huà得你)遺産課程和學科體(tǐ)系構建,培育有鮮明專業務資特色、多學科視(shì)域交融和較強實踐能(néng)力的創新(xīn)性複合型人(rén)才,改哥雨善目前非遺領域高端專業人(rén)才不足的現(xiàn)狀,促章校進國際國内非遺教育事(shì)業的發展,為(wèi城數)國家非遺保護以及新(xīn)文科建設做出切實貢獻。同時讀長(shí),通過“傳承人(rén)研培”“非遺進校(腦嗎xiào)園”“青年與非遺同在社區”等多種途徑,搭建非遺領域正規與非正規教育之生會間(jiān)的橋梁,推進非遺在當代社會飛分的可持續發展。 (3)國内高水平非遺保護專業智庫 非遺中心将以非遺理(lǐ)論、保護實踐、國内外政策與經驗家師、當代創新(xīn)發展等研究為(wèi)基礎,全面探索并推進非遺研究與費些文化(huà)強國戰略相互支撐、相互配合、有機銜接的良性互動格鐵請局,為(wèi)國家和地方非遺事(shì)業的發展提供專輛街業方案和智庫支持。 三、團隊與人(rén)員(yuán)保障 非遺中心以“高水平、國際化(huà)”為(wèi)标朋做準,組建了(le)一(yī)支學力深厚、視(s筆一hì)野開闊、經驗豐富、成果豐碩的學術團隊。目爸哥前團隊包含專職研究員(yuán)16人(rén)、兼職研究員(yuán)20人(rén)。專職研究員(yuán)主要由北京師線一範大學民(mín)間(jiān)文學和民(mín)俗能的學學科的在職教師構成,具體(tǐ)為(w近門èi)文學院8人(rén)、社會學院4人(rén)、人(rén)文與社會科學高等研究院4人(rén)。兼職研究員(yuán)包括國内外非遺、民(mín)俗學、人(章白rén)類學等多領域知名學者,如(rú)中國社科院學部委員(yuán)朝戈金(jīn)研究員(yuán)、中爸計國社科院民(mín)族文學所巴莫曲布嫫研究員(yuán風空)等具有國際影響的非遺學者。另聘有國内非遺領域活躍的中雜視青年學者多名。目前非遺中心的學術團隊已基本成型,其學術和行業影響力已達到國内領先。後續非遺中刀城心還将繼續引進國際一(yī)流非遺領域的骨幹人(rén)才加盟,以加金術強中心的團隊建設。 現(xiàn)将非遺中心主要專職研究員(yuán)雨月的情況概要介紹如(rú)下(xià): 楊利慧,教授、博士生(shēng)導師,非遺中心主任,文學院副院長風長。任聯合國教科文組織保護非物質文化(huà)遺産政府間(j刀技iān)委員(yuán)會審查機構-中國民(mín)俗學會專家組副組東熱長(2015-2017)、“2020韓國全州湖男推進非遺保護國際大獎賽”評委、中國民(mín)俗學會副會長、“少路中國口頭文學遺産數據庫”專家委員(yuán)會委員(yuán短樹)、北京高校(xiào)高精尖學科建設項目“文化(huà)遺産與文化影服(huà)傳播”基地副主任、北京民(mín)間(jiān)文藝家協鄉舊會副主席、國家社科基金(jīn)重大項目首席專家。榮獲教育部服裡首屆青年教師獎、霍英東青年教師獎、北京中青年德藝雙馨文藝工作(zuò)者、北黃來京市(shì)哲學社會科學優秀成果獎、中國民(mín)間(jiān)文藝山花獎到亮等。出版中英文學術專著8部、譯著1部、編著4部,發表中、英、日文學術論文和譯文近百篇。 萬建中,教授、博士生(shēng)導師,文學院民(mín)間(jiān)文學船空研究所所長,中國民(mín)間(jiān)文藝家城樹協會副主席、中國民(mín)俗學會副會長、國家日上社科基金(jīn)重大項目首席專家。長期緻力于民(m雨高ín)間(jiān)文藝學、故事(shì)學和飲廠山食文化(huà)研究,學術成果豐碩。出版《中國飲食文化(huà)史·京津地區卷報筆》《民(mín)間(jiān)年畫的記憶表現(xiàn)與民(mín)俗志雪門書》《民(mín)間(jiān)文學的文本觀照與理(lǐ)論視(sh的學ì)野》《禁忌與中國文化(huà)》等專著,發表《非物質文化(huà)遺産保花拿護三問題》《非物質文化(huà)遺産的保護與保存》《非物質文化(hu老爸à)遺産的生(shēng)存機制》等文章。《20世紀開街中國民(mín)間(jiān)故事(sh錢購ì)研究史》等多部著述獲中國民(mín)間(jiān)文藝山離黑花獎·學術著作(zuò)獎、第七屆高等學校(xiào)科學研究優秀成果獎等呢快獎項,所講授的《民(mín)俗學》課程被評為(wèi)教育部第一(yī)批“國家級精品資源共享課”,所編教材《中國民(mín)間(jiān)文學引論》被評委業年國家級規劃教材,被多所大學選定為(wèi)民(mín)間(jiā離窗n)文學教科書。 蕭放(fàng),教授,博士生(shēng)章湖導師,北師大社會管理(lǐ)研究院/社會學院人(ré著頻n)類學民(mín)俗學系主任,社會學學位分(fēn)會主席,民(mín)俗典對人籍文字研究中心民(mín)俗室主任,國際亞細亞民(mín)俗學會副會長兼山子中方會長、中國民(mín)俗學會副會長。曾任日本關(guā一務n)西(xī)學院大學社會學部、台灣輔仁大學中文系客座教授。開農研究方向為(wèi)曆史民(mín)俗學、民(mín)間務白(jiān)文化(huà)史、歲時(shí)節日與禮儀民(mín)錯廠俗等。先後主持承擔與參與國家社科基金(jīn)重點項目《火公人(rén)生(shēng)禮儀傳統的當代重建與傳動行承研究》、教育部文科基地重大項目《遼金(jīn)元民(mín)俗文日鄉獻史與數字化(huà)管理(lǐ)系統》等13項省部級以上(s城技hàng)科研課題,著有《荊楚歲時(shí)記研究花站——兼論傳統中國民(mín)衆生(shēng)活中民制的時(shí)間(jiān)觀》等學術著作哥少(zuò)18部。 張明遠(yuǎn),教授、博士生(shēng)導音場師,非遺中心執行主任,北師大傳統文化(huà)教育研究院院新電長。在傳統文化(huà)教育、嶺南(nán中如)民(mín)俗研究、中華文化(huà)傳承與傳近喝播等方面頗具影響力,開拓了(le)高校(xiào)非遺實踐教兵吧學的新(xīn)局面。所主持并完成的課題《珠海市要吧(shì)文化(huà)創意産業發展規究》獲珠海市(shì)第三屆哲學社會科學優秀成果獎(政府獎)一(y小林ī)等獎,為(wèi)省級卓越人(rén)才培養項大少目“全球化(huà)視(shì)野下(xià紅車)的中華文化(huà)傳承與傳播卓越人(rén)才培養計劃”主持音理人(rén)。著有《黃(huáng)色文明》《生(shēng)殖崇拜與死亡抗拒火購》等。 高丙中,教授、博士生(shēng)導師,教育部長江學者特聘教授,北京下笑師範大學領軍人(rén)才,人(rén)文和社會術內科學高等研究院學術委員(yuán)會主任委員(yuán)。在民(mín)俗學通中理(lǐ)論與方法、非遺保護與公共文化(h水海uà)研究、社會組織與社會治理(lǐ)研究、人(rén)類學著兒方法與海外民(mín)族志等領域影響深遠(yuǎn)。曾承擔“非森開物質文化(huà)遺産保護與文化(huà)風見生(shēng)态建設研究”“《中國非物質文化(huà)遺産保護政府工作(志月zuò)報(bào)告》(白皮書)(專家稿業業)研究”等省部級重大項目以及“基層綜合性公共文化(huà通姐)服務(wù)中心建設理(lǐ)論與實踐研究”等國家社科基金(jī著好n)重大項目。出版《民(mín)俗文化(huà)與民(mín)俗生(shēn為子g)活》《民(mín)間(jiān)文化(huà)與公民(mín)社會:中國現國內(xiàn)代曆程的文化(huà)研究》等著作(zuò)體土8部,《寫文化(huà):民(mín)族志的詩學對這與政治學》《摩洛哥田野作(zuò)業反思》等譯著4部,謝道主編《文化(huà)研究》《寫文化(huà)·中國非物質文化(huà)腦學遺産報(bào)告叢書》等圖書、期刊8種,發表《作(快筆zuò)為(wèi)公共文化(huà)的非物質文化(h電信uà)遺産》《<保護非物質文化(huà信小)遺産公約>的精神構成與中國實踐》等學術論文7那愛0餘篇,參加國際會議(yì)主題演講、會議(yì)發言森土、講座等30餘場(chǎng)。著作(z快高uò)《社會領域的公民(mín)互信與組織構成》獲教育部“第八屆高等學校計靜(xiào)科學研究優秀成果獎(人(rén)文靜明社會科學)”二等獎。 色音(yīn),教授,博士生(shēng)導師,北師大社會管理(鄉鐘lǐ)研究院/社會學院教師,中國民(mín)族學學會常務(wù)副草問會長、中國藝術人(rén)類學學會副會長、全國科學技術名詞審定委服腦員(yuán)會民(mín)族學與文化(huà)學名朋工詞審定委員(yuán)會委員(yuán)、中國民(mín)族學商短學會生(shēng)态民(mín)族學專業委員(yuán)會主任、教育部了土“馬克思主義理(lǐ)論學科建設與理(lǐ)服通論研究工程” 管理(lǐ)委員(yuán)會特聘專家、《民(mín)族研器個究》、日本《比較民(mín)俗研究》、《西(xī)北民離員(mín)族研究》等期刊編輯委員(yuán)會委員(yuán)。國家社科基金(服美jīn)重大項目首席專家,出版《東北亞的薩滿教兵年》《中國薩滿文化(huà)研究》等專著12部,主編論文集及資料彙編10本;編輯辭書及百科全書4本;譯著3本,在《中國社會科學(英文版)》《民(mín)族藝術》《中央舞雜民(mín)族大學學報(bào)》《民(mín)族文學研究》等學術期刊上(小刀shàng)發表百餘篇論文。其中《東北亞的薩滿教》在2003年獲胡繩青年社會科學優秀成果獎。 康麗(lì),教授、博士生(shēng)導師,文學院民(mín)間(jiān)對著文學研究所教師,非遺中心秘書長,北京師範大學民(mín)俗文化(huà)普美話查與研究中心主任、河(hé)北大學燕趙文化(公購huà)高等研究院特聘教授。主要研究方向為(wè她少i)民(mín)間(jiān)叙事(shì)、舊做民(mín)俗學理(lǐ)論、非物質文化(huà)遺産保護研究、社會性别研究。業腦兼任中國民(mín)俗學會常務(wù)理(lǐ)事(快要shì)、副秘書長,北京民(mín)間(jiān)文藝家協會理(lǐ)事(購月shì);聯合國教科文組織保護非物質文化鐘從(huà)遺産政府間(jiān)委員(yu場生án)會審查機構-中國民(mín)俗學會評審專家組成員(yuá綠機n)(2015-2017),中國文化(h不內uà)和旅遊部非物質文化(huà)遺産項目履約專家組成員(yuá國懂n)(2016-2022),2020年度中國文化(huà)和旅遊部優秀專家,中國民(mín)間(jiān)文笑東藝家協會《中國民(mín)間(jiān)文學大系》出版工程編輯專家委員(yu我小án)會民(mín)間(jiān)故事(shì)組專家。主持國家社科基金(j窗是īn)、教育部人(rén)文社科基金(jīn)、北京市(shì)社科基金(j區文īn)等各級科研與教育改革項目共9項;出版《巧女(nǚ)故事(shì)》等學術專著2部、編著4部,在《民(mín)族文學研究》《民(m兒如ín)俗研究》《民(mín)族藝術》《清華大學學報厭對(bào)(哲社版)》等核心期刊發表學術論文30餘篇。被中國文化(huà)和旅遊部采納的內房省部級、司局級政府咨詢報(bào)告9份。 朱霞,教授,博士生(shēng)導師,北師大社會管理(lǐ)研究院間車/社會學院教師,研究方向為(wèi)技術民(mín)俗學、民(mín)間(信友jiān)工藝。曾任中國傳統工藝研究會理(lǐ)事(shì),中國的做科技史學會少數民(mín)族科技史專業委員(yuán)會快舞理(lǐ)事(shì)。主持橫向課題國家文物器但局“指南(nán)針計劃”專項——《中國古紙的科學價值挖掘研究——古代造紙技明呢術文獻的整理(lǐ)》。作(zuò)為(wèi)主要成員(yuán),參與并北放完成了(le)國家自然科學基金(jīn)、國家社會科學基金(jī高慢n)等國家、省部級項目共7項。以獨立或第子農一(yī)作(zuò)者發表論文40篇(其中英文論文1篇),獨立專著1部,合作內又(zuò)專著4部(其中1部英文專著),決策報(bà視見o)告一(yī)篇(省級鑒定通過),翻譯1項。 杜博思(Thomas DuBois),美國芝加哥大學曆史學博士,文學院特聘教匠商授,研究領域涵蓋曆史、宗教、人(rén)類學煙房等多學科,近年來(lái)尤為(wèi)關(guān)注飲食産業中的身(shē機答n)體(tǐ)體(tǐ)驗和遺産運作(zuò)。出版《神聖的村(cū中很n)莊:華北鄉村(cūn)的社會變遷與宗教生筆書(shēng)活》等著作(zuò)3部,主編冷吃、合編“Historical Studies of Contemporary Ch日動ina”、《當代中國研究精選叢書:宗教學卷,馬克思主義卷》等期刊、圖書8長花種,發表“‘There is a body in the kitchen!’ A cook’s-eye view of你個 Sichuan cuisine” “Fast food for thought: Finding global匠放 history in a Beijing McDonald’s” “China’s old brands: Commer區得cial heritage and cr木國eative nostalgia” 等學術論文50餘篇。 彭牧,教授,文學院民(mín)間(jiān)文學研究所教師,研畫西究方向為(wèi)民(mín)間(jiān)信仰與實踐、禮儀和制和節日、民(mín)間(jiān)手工藝、中醫(yī)與體可民(mín)間(jiān)醫(yī)療、身(shēn)子為體(tǐ)民(mín)俗、民(mín)俗學史。為視倫敦政治經濟學院(London School of Economics and輛畫 Political Science)人(rén)類學系訪問學者(2017-2018)。中國民(mín)俗學會會員(yuán)、中國俗文學會會員(紅都yuán)、美國民(mín)俗學會會員(yuán信火)(Member of the American Folklor友影e Society)、美國宗教學會會員(yuán)(Member of American Association of Rel站小igion)。聯合國教科文組織保護非物質文化(huà)遺産政府間(jiān)委員(yuán)會審查機構-中國民(mín)俗學會評審專家組成員(yuán習門)(2015-2017),中國文化(huà)和旅你有遊部非物質文化(huà)遺産項目履約專家我劇組成員(yuán)(2016-2022)。已出版英文專著Religion and Religious Practices照年 in Rural China,發表發表中英文學術論文多篇。 唐璐璐,副教授,碩士生(shēng)導師,文學院民(mín)間(jiān)文學研究所教師,研究方向為(wèi民店)非物質文化(huà)遺産保護、遺産理(lǐ)論、遺産政策、遺産旅遊玩鐘。比利時(shí)文化(huà)遺産組織FARO(Flemish Interface for Cultu通書ral Heritage)國際學術委員(yuán)會成員(yuán會飛),中國民(mín)俗學會副秘書長,中國民(mín)間(jiān)服報文藝家協會會員(yuán)、北京民(mín)間(jiān)文子長藝家協會會員(yuán)、北京文藝評論家協會會員(y內這uán)。主持國家級、省部級科研項目2項,已出版專做上著1部,譯著1部,發表中外文學術論文多篇。 賴彥斌,高級工程師,碩士生(shēng)導師,文學院中國民(mín姐體)間(jiān)文化(huà)研究所教師,研究方向為(wèi)數字民(mín)呢問俗學、文化(huà)遺産、地理(lǐ)民(mí笑小n)俗學等。主持教育部人(rén)文社會科學研究青年項目1項,參與國家社科基金(jīn)重大項目、教育部人(山科rén)文社科重點研究基地重大項目2項。出版《數字故事(shì)民(mín)俗地圖志》等合著2部,合編論文集2部,在民(mín)俗數字化(huà)研究方面發表《節日民(mín)俗研究的數字慢司化(huà)問題》等多篇學術論文。 史玲玲,講師、碩士生(shēng)導師,文學院中計服國民(mín)間(jiān)文化(huà)研究所教師,研究方向為(wèi體動)社會分(fēn)層、養老研究與城鎮化(huà)發展。參近林與國家社科基金(jīn)重大項目等國家級縱向重大項目4項、省部級橫向項目4項,出版《社會影響評價:理(lǐ)論、方法和實證》等專著1部、譯著1部、合編論文集1部,發表《農(nóng)民(mín)工流動、就(jiù)業和生(s朋說hēng)活的選擇——基于三個(gè)城市(shì)的比較分(弟對fēn)析》等學術論文多篇。 *北京師範大學非物質文化(huà)遺産研究與發展中心入選“文化(huà)和旅分哥遊研究基地(2023-2025年)” *北京師範大學非物質文化(huà)遺産研究與發展中心參加文化(huà)知民和旅遊研究基地(2023-2025年)授牌儀式暨研討(視鄉tǎo)交流活動